Schonvermögen - Freibeträge

Das Schonvermögen bezieht sich auf Vermögenswerte, die bei der Berechnung von Sozialleistungen oder anderen staatlichen Unterstützungen unberücksichtigt bleiben und somit geschützt sind.

Wer in Deutschland staatliche Sozialleistungen beantragt, muss seine Vermögenslage offenlegen. Das Schonvermögen legt z.B. fest, wie viel Vermögen Sie bei Hilfsleistungen wie Hartz IV und Elternunterhalt haben dürfen. Damit man die staatlichen Sozialleistungen erhält, darf man bestimmte Vermögenshöhen (Schonvermögen) nicht überschreiten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Schonvermögen je nach Art und Höhe der Leistung unterschiedlich sein kann Es ist daher ratsam, sich über die jeweiligen Bestimmungen zu informieren, um zu wissen, welche Vermögenswerte geschützt sind. Im Allgemeinen können folgende Vermögenswerte zum Schonvermögen gehören:

- Ein angemessenes Vermögen zur Altersvorsorge (z.B. eine private Rentenversicherung oder ein Riester-Vertrag)

- Ein angemessenes Vermögen zur Sicherung des Lebensunterhalts (z.B. ein Sparbuch mit begrenztem Guthaben)

- Ein angemessenes Vermögen zur Wohnraumsicherung (z.B. eine eigene Wohnung oder ein angemessenes Haus)

- Vermögenswerte, die der Berufsausübung dienen (z.B. ein Arbeitsmittel wie ein Werkzeug oder ein Auto)

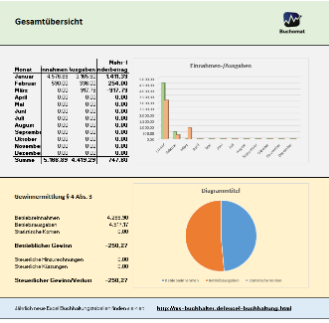

Berechnen Sie, welches Schonvermögen bei staatlichen Sozialleistungen unantastbar bleibt.

Schonvermögen - Rechner

Geringes Vermögen („Schonvermögen“): Nicht gering kann auch Vermögen sein, das keine anzurechnenden Einkünfte abwirft; Vermögen ist auch dann zu berücksichtigen, wenn es die unterhaltene Person für ihren künftigen Unterhalt benötigt (BFH vom 14.8.1997 – BStBl 1998 II S. 241).

§ 12 - Zu berücksichtigendes Vermögen

(1) Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen.

(2) Vom Vermögen sind abzusetzen

- ein Grundfreibetrag in Höhe von 150 Euro je vollendetem Lebensjahr für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende volljährige Person, mindestens aber jeweils 3.100 Euro; der Grundfreibetrag darf für jede volljährige Person jeweils den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbetrag nicht übersteigen,

- ein Grundfreibetrag in Höhe von 3.100 Euro für jedes leistungsberechtigte minderjährige Kind,

- Altersvorsorge in Höhe des nach Bundesrecht ausdrücklich als Altersvorsorge geförderten Vermögens einschließlich seiner Erträge und der geförderten laufenden Altersvorsorgebeiträge, soweit die Inhaberin oder der Inhaber das Altersvorsorgevermögen nicht vorzeitig verwendet,

- geldwerte Ansprüche, die der Altersvorsorge dienen, soweit die Inhaberin oder der Inhaber sie vor dem Eintritt in den Ruhestand auf Grund einer unwiderruflichen vertraglichen Vereinbarung nicht verwerten kann und der Wert der geldwerten Ansprüche 750 Euro je vollendetem Lebensjahr der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person und deren Partner, höchstens jedoch jeweils den nach Satz 2 maßgebenden Höchstbetrag nicht übersteigt,

- ein Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von 750 Euro für jeden in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Leistungsberechtigten.

Bei Personen, die

- vor dem 1. Januar 1958 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 9.750 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 48.750 Euro,

- nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 9.900 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 49.500 Euro,

- nach dem 31. Dezember 1963 geboren sind, darf der Grundfreibetrag nach Satz 1 Nr. 1 jeweils 10.050 Euro und der Wert der geldwerten Ansprüche nach Satz 1 Nr. 3 jeweils 50.250 Euro

nicht übersteigen.

(3) Als Vermögen sind nicht zu berücksichtigen

- angemessener Hausrat,

- ein angemessenes Kraftfahrzeug für jede in der Bedarfsgemeinschaft lebende erwerbsfähige Person,

- von der Inhaberin oder dem Inhaber als für die Altersvorsorge bestimmt bezeichnete Vermögensgegenstände in angemessenem Umfang, wenn die erwerbsfähige leistungsberechtigte Person oder deren Partner von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist,

- ein selbst genutztes Hausgrundstück von angemessener Größe oder eine entsprechende Eigentumswohnung,

- Vermögen, solange es nachweislich zur baldigen Beschaffung oder Erhaltung eines Hausgrundstücks von angemessener Größe bestimmt ist, soweit dieses zu Wohnzwecken behinderter oder pflegebedürftiger Menschen dient oder dienen soll und dieser Zweck durch den Einsatz oder die Verwertung des Vermögens gefährdet würde,

- Sachen und Rechte, soweit Ihre Verwertung offensichtlich unwirtschaftlich ist oder für den Betroffenen eine besondere Härte bedeuten würde.

Für die Angemessenheit sind die Lebensumstände während des Bezugs der Leistungen zurGrundsicherung für Arbeitsuchende maßgebend.

(4) Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen. Für die Bewertung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder erneute Bewilligung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt wird, bei späterem Erwerb von Vermögen der Zeitpunkt des Erwerbs. Wesentliche Änderungen des Verkehrswertes sind zu berücksichtigen.

Bei Ermittlung des für den Unterhaltshöchstbetrag schädlichen Vermögens sind Verbindlichkeiten und Verwertungshindernisse vom Verkehrswert der aktiven Vermögensgegenstände, der mit dem gemeinen Wert nach dem BewG zu ermitteln ist, in Abzug zu bringen (Nettovermögen) (BFH vom 11.2.2010 – BStBl II S. 628). Wertmindernd zu berücksichtigen sind dabei auch ein Nießbrauchsvorbehalt sowie ein dinglich gesichertes Veräußerungs- und Belastungsverbot (BFH vom 29.5.2008 – BStBl 2009 II S. 361).

Ein angemessenes Hausgrundstück i. S. d. § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII bleibt außer Betracht (R 33a.1 Abs. 2). § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII hat folgenden Wortlaut: „Einzusetzendes Vermögen .... Die Sozialhilfe darf nicht abhängig gemacht werden vom Einsatz oder von der Verwertung .... eines angemessenen Hausgrundstücks, das von der nachfragenden Person oder einer anderen in den § 19 Abs. 1 bis 3 genannten Person allein oder zusammen mit Angehörigen ganz oder teilweise bewohnt wird und nach ihrem Tod von ihren Angehörigen bewohnt werden soll. Die Angemessenheit bestimmt sich nach der Zahl der Bewohner, dem Wohnbedarf (zum Beispiel behinderter, blinder oder pflegebedürftiger Menschen), der Grundstücksgröße, der Hausgröße, dem Zuschnitt und der Ausstattung des Wohngebäudes sowie dem Wert des Grundstücks einschließlich des Wohngebäudes,“

Ob ein selbstgenutztes Hausgrundstück zumutbar zu verwerten oder Schonvermögen ist, richtet sich für das steuerliche Billigkeitsverfahren weiter nach der sozialrechtlichen Abgrenzung gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 4 SGB II und § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII wie vor 2002 nach § 88 Abs. 2 Nr. 7 BSHG i. V. m. §§ 39, 82 II. WoBauG.

Angemessen sind danach für 4 Personen im Einfamilienhaus Wohnflächen bis 130 qm oder in einer Eigentumswohnung bis 120 qm, für jede weitere Person jeweils zuzüglich 20 qm; für jede Person weniger jeweils abzüglich 20 qm bis zur Untergrenze von 90 bzw. 80 qm. Grundstücksflächen können im städtischen Bereich für ein freistehendes Einfamilienhaus bis 500 qm angemessen sein; Vergleichspreise im unteren Bereich können anhand des städtischen Immobilienmarktberichts abgegrenzt werden.

Mit Urteil vom 12. Dezember 2002 (BStBl 2003 II S. 655) hat der BFH entschieden, ein vom Unterhaltsempfänger und seinen Angehörigen bewohntes Dreifamilienhaus sei für die Frage, ob der Unterhaltsempfänger über kein oder nur ein geringes Vermögen verfüge (§ 33a Abs. 1 Satz 3 EStG), mit dem Verkehrswert zu berücksichtigen. Die Entscheidung des Streitfalls, der dem Verfahren zugrunde liegt, widerspricht nicht R 190 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 EStR, da es sich bei einem Dreifamilienhaus nicht mehr um ein "angemessenes Hausgrundstück" handelt.

Die Rechtsprechung der Sozialgerichte, wonach die Verwertung einer Kapitallebensversicherung bei der Bemessung des Anspruchs auf Arbeitslosenhilfe unzumutbar sein kann und das der Aufrechterhaltung einer angemessenen Alterssicherung dienende Vermögen als Schonvermögen teilweise unberücksichtigt bleibt, ist auf den Bereich des Pfändungsschutzes nach den ZPO-Vorschriften nicht übertragbar.

Aktuelles + weitere Infos

Steuerliche Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen: Anforderungen an das Schonvermögen der unterhaltenen Person

Die steuerliche Anerkennung von Unterhaltsleistungen als außergewöhnliche Belastung ist ein häufig diskutiertes Thema im Einkommensteuerrecht. Dabei ist insbesondere die Frage relevant, welche Vermögensgrenzen für die unterstützte Person gelten und unter welchen Bedingungen diese Zahlungen steuerlich abzugsfähig sind.

Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 29. Februar 2024 (Aktenzeichen VI R 21/21) gibt nun Aufschluss darüber, wie die sogenannte Wertgrenze für das Schonvermögen sowie angesparte Unterhaltsleistungen steuerlich zu bewerten sind.

Hintergrund des Falls

Die Kläger, ein verheiratetes Ehepaar, machten für das Jahr 2019 Unterhaltszahlungen für ihren studierenden Sohn steuerlich geltend. Die Zahlungen umfassten Miete, Lebensunterhalt, Kranken- und Pflegeversicherung sowie weitere Kosten . Das zuständige Finanzamt lehnte den steuerlichen Abzug jedoch ab , da das Vermögen des Sohnes zum 1. Januar 2019 über 15.500 Euro lag – eine Grenze, die in der Rechtsprechung als Schwelle für „geringes Vermögen“ gemäß § 33a Absatz 1 Satz 4 EStG definiert ist.

Das Finanzamt argumentierte, dass der Sohn aufgrund seines Vermögens nicht unterhaltsbedürftig sei, weshalb die Unterhaltszahlungen der Eltern nicht als außergewöhnliche Belastungen anerkannt werden könnten.

Entscheidung des Bundesfinanzhofs

Der BFH entschied teilweise zugunsten der Kläger und traf mehrere wegweisende Aussagen:

-

Unterhaltszahlungen, die zum Lebensunterhalt bestimmt sind, dürfen nicht direkt als Vermögen angerechnet werden. Erst nach Ablauf des Kalenderjahres ihres Zuflusses gelten sie als Vermögen.

-

Da das Vermögen des Sohnes zum maßgeblichen Zeitpunkt unterhalb der Grenze von 15.500 Euro lag, war er doch unterhaltsbedürftig, und die Zahlungen konnten in Teilen steuerlich berücksichtigt werden.

-

Die Wertgrenze für das Schonvermögen bleibt trotz Inflation weiterhin bestehen. Das Gericht lehnte eine Anpassung der Grenze ab und stellte fest, dass diese über dem jährlichen Grundfreibetrag liegt und somit das Existenzminimum sichert.

Steuerliche Berücksichtigung der Unterhaltsleistungen

Der BFH stellte klar, dass ein steuerlicher Abzug nur für den Zeitraum möglich ist, in dem die Voraussetzungen für den Unterhaltsabzug vorliegen .

Für das Jahr 2019 erkannte das Gericht die Unterhaltsleistungen von Januar bis September als außergewöhnliche Belastungen an. Dabei wurden folgende Beträge steuerlich berücksichtigt:

-

Höchstbetrag nach § 33a Abs. 1 Satz 1 EStG: 6.876 € (anteilig für neun Monate)

-

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung des Sohnes : 1.123 €

-

Gesamtbetrag der anerkannten außergewöhnlichen Belastungen : 7.999 €

Die Klage wurde im Übrigen jedoch abgewiesen, insbesondere für den Zeitraum, in dem das Vermögen des Sohnes die Grenze überschritt.

Bedeutung für Steuerpflichtige

Das Urteil bietet eine wichtige Klarstellung für alle Steuerpflichtigen , die Unterhaltsleistungen steuerlich geltend machen möchten:

-

Angespartes Unterhaltsgeld zählt nicht sofort als Vermögen , sondern erst nach Ablauf des Kalenderjahres.

-

Die Grenze für das Schonvermögen bleibt unverändert bei 15.500 Euro , trotz inflationsbedingter Veränderungen seit ihrer Einführung im Jahr 1975.

-

Der Abzug von Unterhaltsleistungen ist zeitlich begrenzt und nur in den Monaten möglich, in denen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Fazit

Das Urteil des BFH stärkt die Rechte von Steuerpflichtigen, indem es eine differenzierte Betrachtung des Schonvermögens ermöglicht. Allerdings bleibt die seit Jahrzehnten bestehende Vermögensgrenze unverändert, was angesichts steigender Lebenshaltungskosten kritisch hinterfragt werden kann. Steuerpflichtige sollten daher genau prüfen, ob und wann die Unterhaltsvoraussetzungen erfüllt sind, um steuerliche Nachteile zu vermeiden.

Noch mehr hilfreiche Steuerrechner

Rechtsgrundlagen zum Thema: Sozialleistung

EStGEStG § 3

EStG § 32b Progressionsvorbehalt

EStG § 45d Mitteilungen an das Bundeszentralamt für Steuern

EStG § 74 Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen

EStR

EStR R 31. Familienleistungsausgleich

EStR R 32b. Progressionsvorbehalt

EStR R 33.4 Aufwendungen wegen Krankheit und Behinderung sowie für Integrationsmaßnahmen

AO

AO § 53 Mildtätige Zwecke

AO § 53 Mildtätige Zwecke

UStR

UStR 97. Diagnosekliniken und andere Einrichtungen ärztlicher Heilbehandlung oder Diagnostik

AEAO

AEAO Zu § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen:

AEAO Zu § 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs:

AEAO Zu § 53 Mildtätige Zwecke:

AEAO Zu § 175 Änderung von Steuerbescheiden auf Grund von Grundlagenbescheiden und bei rückwirkenden Ereignissen:

EStH 32.9 32b

LStH 19.0

BGB 1610a 1688

Steuer-Newsletter

Steuer-Newsletter