Inflationsrate in Deutschland berechnen

Wie hoch ist die Inflation in Deutschland (Statistisches Bundesamt)?

Inhalt:

- Inflation Rechner

- Inflation & Inflationsrate einfach erklärt

- Schutz vor Inflation: Sachwerte

- Zusammenhang Inflation & Zinsen

- Inflation und Steuern (kalte Progression)

- Inflationsausgleichsgesetz

- Verbraucherpreisindizes und Inflationsrate für Deutschland

- Indexberechnung

- Inflation und Rechnungslegung/ Rechnungswesen

- Tipps + Aktuelles

Inflation & Inflationsrate einfach erklärt

Bei einem länger anhaltenden Anstieg des Preisniveaus spricht man von Inflation, bei einem anhaltenden Rückgang von Deflation.

Definition Inflation: Inflation ist kein feststehender Begriff, er bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch einen über mehrere Perioden anhaltenden Anstieg des Preisniveaus. Man spricht von „Inflation“, wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen allgemein steigen und nicht nur die Preise einzelner Produkte. Ist dies der Fall, so kann man für einen Euro weniger kaufen oder anders ausgedrückt: Ein Euro ist dann weniger wert als zuvor.

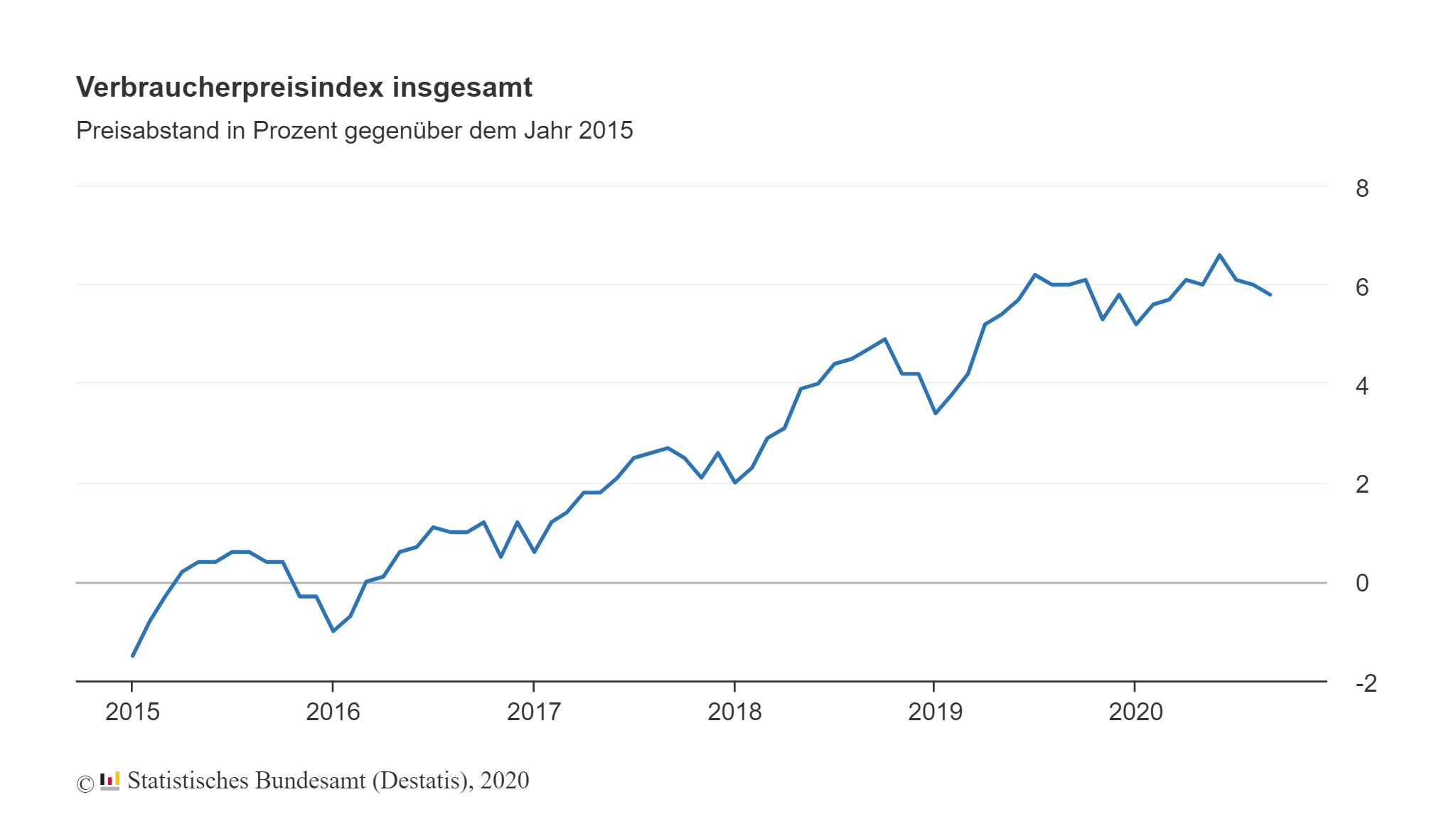

Die Inflation kann unter anderem anhand des Verbraucherpreisindex für Deutschland gemessen werden, den das Statistische Bundesamt jeden Monat berechnet und veröffentlicht. Die prozentuale Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vorjahreszeitraum wird oft als Inflationsrate bezeichnet. Sie ist ein Maßstab dafür, wie sich innerhalb eines Jahres die Preise für private Verbrauchsausgaben in Deutschland im Durchschnitt verändern. Synonym verwendet werden die Begriffe "Teuerung" beziehungsweise "Teuerungsrate".

Top Inflation

Jetzt zukünftigen Wert von Gehalt, Rente etc. abzüglich Inflation (Real- bzw. Barwert) online berechnen:

Inflationsrechner mit Inflationsfaktor

| Wert (Heutiger Betrag) | 50000 | Euro |

| Restlaufzeit | 5 | Jahre |

| Inflationsrate | 0 | % |

| Zukünftiger Wert: | 4.648,05 | Euro |

| Kaufkraftverlust: | 351,95 | Euro |

| Inflationsfaktor: | 0,92961 |

Schutz vor Inflation: Sachwerte

Bei einer Geldentwertung verlieren Spareinlagen und Bargeld an Wert. Man kann sich dann von dem gleichen Geld weniger kaufen als das vorher der Fall war. Zinsanlagen bieten derzeit keinen kompletten Schutz vor einer Geldentwertung. Der sogenannte Realzins, also das, was nach Abzug der Inflation übrig bleibt, ist nach wie vor negativ.

Bei Inflation ist es wichtig, auf inflationsgeschützte Sachwerte zu investieren. Solche Investments sollten eine Wertentwicklung haben, die unabhängig von der Inflation ist oder sich parallel zu den Preissteigerungen entwickelt. Sachwerte mit eigenem materiellen Wert sind hierbei erste Wahl. Mit Sachwerten lässt sich gegen Inflation gegensteuern. Dazu gehören beispielsweise Aktien, Gold oder Immobilien. Diese können dazu beitragen, das Geld vor Entwertung zu schützen.

Top Inflation

Zusammenhang Inflation & Zinsen

Die Inflation ist die allgemeine Teuerungsrate, das heißt, wie sehr sich die Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit ändern. Die Zinsen sind die Preise, die für das Verleihen von Geld gezahlt werden.

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsen: Wenn die Inflation steigt, steigen auch die Zinsen. Das liegt daran, dass die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Wenn die Zinsen steigen, wird es für Unternehmen und Verbraucher teurer, Kredite aufzunehmen. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinkt, was die Inflation wieder senkt.

Es gibt auch einen indirekten Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsen: Wenn die Inflation steigt, wird das Geldvermögen der Verbraucher und Unternehmen entwertet. Das liegt daran, dass die Kaufkraft des Geldes sinkt. Als Folge davon sind die Verbraucher und Unternehmen weniger geneigt, Geld auszugeben und mehr dazu geneigt, es zu sparen. Das führt dazu, dass die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinkt, was die Inflation wieder senkt.

Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen Inflation und Zinsen komplex und hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass die Zinsen ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Inflation sind.

Top Inflation

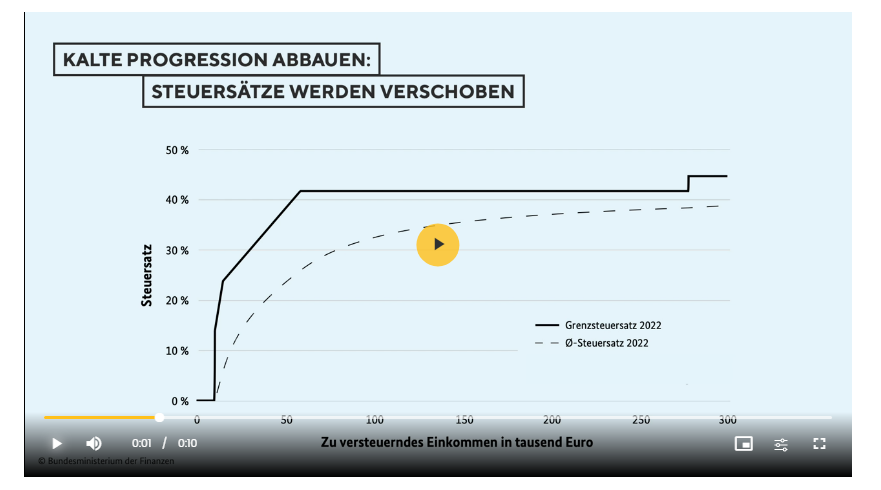

Inflation und Steuern (kalte Progression)

Die hohe Inflation, also die Teuerung, belastet einerseits Bürgerinnen und Bürger und führt bei inflationsbedingten Lohnerhöhungen andererseits zu höheren Einnahmen bei der Einkommensteuer (sogenannte „kalte Progression“).

Der Einkommensteuertarif ist so gestaltet, dass die Steuerbelastung bei kleinen und mittleren Einkommen nicht gleichmäßig, sondern überproportional steigt: Eine Lohnerhöhung von 1 % kann zu einer Steuermehrbelastung von 1,8 % führen. Dieser Effekt wird als Progression bezeichnet. Durch Lohnerhöhungen wird oftmals nur die Inflation ausgeglichen, die reale Kaufkraft steigt aber kaum. Die Ursache für steigende Steuern, ist die sogenannte "kalten Progression". Kalte Progression heißt, dass Lohnerhöhungen ungeachtet steigender Inflation besteuert werden.

Kalte Progression Rechner

Wirklich effiziente Maßnahmen gegen die kalte Progression hat der Gesetzgeber aber bisher nicht getroffen. Auch die Sozialabgaben steigen stetig an. Aufgrund des prognostisch angelegten Existenzminimumsberichts kann der Gesetzgeber nicht auf die aktuellen Preisentwicklungen im jeweiligen Jahr reagieren, so dass der Grundfreibetrag einen erhöhten Mehrbedarf durch aktuelle Entwicklungen nicht abbilden kann. Der sog. Grundfreibetrag wurde in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht (2022 = 9.984 EUR).

Das geltende Einkommensteuerrecht sei auf relativ stabile Geldwertverhältnisse zugeschnitten. Nur unter dieser Voraussetzung entfalte das Nominalwertprinzip seinen vollen Sinn und diene der Verwirklichung der Steuergerechtigkeit. Der Vorstellung möglichst gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtigen entspreche es, wenn Erträge aus Kapitalvermögen und Sachbesitz in gleicher Weise steuerlich belastet würden. Die andauernde Inflation führe jedoch unter Verletzung von Art. 3 Abs. 1 GG zu einer zunehmenden Begünstigung der Inhaber von Sachwerten und gleichzeitig zu einer Benachteiligung der Besitzer von Kapitalanlagen. Bei wirtschaftlicher Betrachtung erlangten die Erträge aus den der Entwertung unterliegenden Geldvermögen ganz oder teilweise die Bedeutung eines Kapitalersatzes und verlören dementsprechend ihre ursprüngliche Bedeutung als Frucht des Kapitals. Dagegen seien die Erträge aus Sachbesitz weiterhin als echte Früchte anzusehen. Zu diesen trete die Wertsteigerung des Sachanlagevermögens in der Inflation hinzu. Wegen dieser Verschiebung der wirtschaftlichen Verhältnisse verstoße es gegen das Gleichheit gebot, wenn die Erträge ans Kapital- und Sachbesitz steuerlich weiterhin gleichbehandelt würden.

Die Besteuerung der Kapitalzinsen bei den derzeitigen hohen Inflationsraten erweise sich auch als Verstoß gegen die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG. Die Steuerquelle selbst dürfe nicht angegriffen und die Nutzbarkeit des Eigentums unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. Deshalb dürfe die Besteuerung der Erträge des Kapitalvermögens nur so weit eingreifen, daß dem Steuerpflichtigen ein angemessener Restertrag verbleibe. Dies sei nicht mehr der Fall. Angesichts der anhaltenden Geldentwertung werde die Steuerleistung nicht mehr allein von den Zinsen, sondern zum Teil auch vom Kapitalstamm getragen. Die Zinsen hätten in der Inflation ihren Charakter als Frucht des Kapitals verloren, soweit sie die jeweilige Geldentwertungsrate nicht überstiegen. Dabei komme es entgegen der Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht auf die am Markt erzielbare bestmögliche Verzinsung, sondern auf den Ertrag an, den ein Kapitalbesitzer im Einzelfall aus der von ihm gewählten Anlageform erhalte. Bei der Masse der Sparer liege dieser Ertrag unter der Geldentwertungsrate. Auch bei langfristigen Spareinlagen ergebe sich bei einer großen Zahl von Sparern, daß bei einem je nach Einkommen höheren Steuersatz die Steuern von Zinsen mit aus der Substanz entrichtet werden müßten. Es sei irreführend, den Wertverlust des Kapitalvermögens nicht auch auf die Besteuerung der Erträge, sondern in erster Linie auf die Geldentwertung zurückzuführen. Die Einführung des Sparerfreibetrags bei gleichzeitiger Senkung der Werbungskostenpauschale mit Wirkung vom 1. Januar 1975 habe den Sparern nur eine geringe, ungenügende Entlastung gebracht. Es müßten weitere Korrekturen vorgenommen werden, um der Einkommensbesteuerung der Substanz bei den Kapitalbesitzerin wirksam vorzubeugen.

Top Inflation

Inflationsausgleichsgesetz

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz werden die mit der kalten Progression verbundenen schleichenden Steuererhöhungen gedämpft. Zudem werden Familien steuerlich unterstützt.

Neue Einkommensteuertarife 2023 und 2024

Beim Einkommensteuertarif ( § 32a EStG ) sollen nach dem Eckpunktepapier des BMF soll der Grundfreibetrag angehoben und die Tarifeckwerte verschoben werden.

Zum 1.1.2023 ist eine Anhebung desGrundfreibetrags auf 10.908 EUR vorgesehen. Für 2024 wird eine weitere Anhebung um 300 EUR auf ca. 11.208 EUR vorgeschlagen.

Die sogenannten Tarifeckwerte sollen entsprechend der erwarteten Inflation erhöht werden. Das bedeutet, dass der Spitzensteuersatz 2023 bei 61.972 statt bisher 58.597 EUR greifen. 2024 soll er ab 63.515 EUR beginnen. Die Tarifeckwerte zur sog. "Reichensteuer" werden unverändert beibehalten.

| Bisher | 2023 | 2024 | |

| Eingangsteuersatz | 10.348 bis 14.926 | 10.633 bis 15.786 | 10.933 bis 16.179 |

| Progressionsphase | 14.927 bis 58.596 | 15.787 bis 61.971 | 16.180 bis 63.514 |

| Spitzensteuersatz (42 %) | ab 58.597 | ab 61.972 | ab 63.515 |

| "Reichensteuer" (45 %) | ab 277.826 | ab 277.826 | ab 277.826 |

Das BMF hat hierzu auch Entlastungsbeispiele berechnet, die auf der Internetseite des BMF abgerufen werden können.

Erhöhung des Kindergelds und des Kinderfreibetrags

Der Kinderfreibetrag ( § 32 Absatz 6 EStG ) soll für jeden Elternteil

- rückwirkend im Jahr 2022 von 2.730 EUR auf 2.810 EUR,

- im Jahr 2023 von 2.810 EUR auf 2.880 EUR,

- im Jahr 2024 von 2.880 Euro auf 2.994 EUR angehoben werden.

Das Kindergeld ( § 66 EStG ) soll in den Jahren 2023 bis 2024 schrittweise erhöht werden:

| Bisher | Ab 1.1.2023 | Ab 1.1.2024 | |

| 1. Kind | 219 | 227 | 233 |

| 2. Kind | 219 | 227 | 233 |

| 3. Kind | 227 | 227 | 233 |

| 4. Kind und weitere Kinder | 250 | 250 | 250 |

Anhebung des Unterhalthöchstbetrags

Der Unterhalthöchstbetrag ( §33a EStG ) für 2022 soll von 9.984 EUR auf 10.347 EUR angehoben werden. So können mehr Kosten, die etwa für Berufsausbildung oder Unterhalt für eine unterhaltberechtigte Person anfallen, steuerlich geltend gemacht werden. Zukünftige Anpassungen sollen über einen dynamischer Verweis auf die Höhe des Grundfreibetrags automatisiert werden.

Anpassung im parlamentarischen Verfahren möglich

Bei den Eckpunkten für ein Inflationsausgleichsgesetz wurden die Daten der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Wenn der Progressionsbericht beziehungsweise die Daten der Herbstprojektion vorliegen, soll eine Anpassung im parlamentarischen Verfahren für ein Inflationsausgleichsgesetz erfolgen.

Top Inflation

Was ist die aktuelle Inflationsrate? Verbraucherpreisindex für Deutschland

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein wichtiger Indikator für die Messung der Inflation und der Veränderung der Lebenshaltungskosten. Der Index für das Jahr 2020 wurde als Basiswert (100) festgelegt. Die von Ihnen bereitgestellten Daten für das Jahr 2023 zeigen die monatlichen Veränderungen des Verbraucherpreisindex in Deutschland. Hier eine kurze Analyse dieser Daten:

Jeden Monat veröffentlicht das Statistische Bundesamt den aktuellen Verbraucherpreisindex. Wie er entsteht, wie er mit der Inflationsrate zusammenhängt und was es mit Warenkorb und Wägungsschema auf sich hat, erklärt unser kurzes Video.

Wie der Verbraucherpreisindex entsteht, wie er mit der Inflationsrate zusammenhängt und was es mit Warenkorb auf sich hat, erklärt der Video:

Hier finden Sie die aktuelle Inflationsrate in der Tabelle Verbraucherpreisindex für Deutschland

-

Allgemeiner Trend: Im Jahr 2023 zeigt der Verbraucherpreisindex insgesamt einen aufsteigenden Trend, was auf eine zunehmende Inflation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Preise für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen im Durchschnitt gestiegen sind.

-

Monatliche Werte:

- Januar: Der Index beginnt im Januar 2023 mit 114,3 und steigt im Laufe des Jahres kontinuierlich an.

- März bis Mai: Es gibt eine stetige, wenn auch moderate, Zunahme von März (116,1) bis Mai (116,5).

- Juni bis August: Von Juni (116,8) bis August (117,5) ist ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.

- September und Oktober: Der Index erreicht im September und Oktober einen Höchststand von 117,8.

- November und Dezember: Gegen Ende des Jahres gibt es eine leichte Abnahme auf 117,3 im November und einen erneuten Anstieg auf 117,4 im Dezember.

-

Interpretation:

- Die Daten zeigen, dass die Preise im Jahr 2023 im Vergleich zum Basisjahr 2020 gestiegen sind.

- Der höchste Indexwert im Jahr 2023 wurde im Oktober und September mit 117,8 erreicht, was auf die höchsten Preise im Vergleich zum Basisjahr hindeutet.

- Der geringste Anstieg innerhalb des Jahres war zwischen November und Dezember zu beobachten.

-

Bedeutung:

- Für Verbraucher bedeutet ein steigender VPI in der Regel höhere Kosten für alltägliche Güter und Dienstleistungen.

- Für Wirtschaftspolitiker und Zentralbanken sind diese Daten entscheidend für die Beurteilung der Wirtschaftslage und die Planung von Maßnahmen zur Inflationskontrolle.

Die Analyse des Verbraucherpreisindex ist ein wichtiges Instrument, um die wirtschaftliche Situation und die Kaufkraft der Bevölkerung zu verstehen. Es ist jedoch wichtig, diese Daten im Kontext anderer wirtschaftlicher Indikatoren und globaler Ereignisse zu betrachten, um ein vollständiges Bild der wirtschaftlichen Lage zu erhalten.

Top Inflation

Weitere Tabellen zu Verbraucherpreis

Top Inflation

Wie kann ich aus zwei Indexständen eine Veränderungsrate berechnen?

Die allgemeine Formel zur Berechnung einer prozentualen Veränderungsrate aus zwei Indexständen beruht auf einem Dreisatz:

Veränderung in Prozent = neuer Indexstand / alter Indexstand * 100 – 100

Diese Formel kann sowohl beim Vergleich beliebiger Jahresdurchschnittswerte als auch beim Vergleich beliebiger Berichtsmonate verwendet werden. In der Verbraucherpreisstatistik werden üblicherweise Veränderungsraten für das Vorjahr sowie den Vormonat und den Vorjahresmonat berechnet. Diese Veränderungsraten finden Sie genauso wie die Indizes im Tabellenteil der Themenseite der Verbraucherpreise.

Beispiel: Auf der Basis 2010 = 100 erreichte der Verbraucherpreisindex im März 2008 einen Indexstand von 98,3, im November 2013 betrug dieser 106,1. Die Veränderungsrate zwischen März 2008 und November 2013 berechnet sich folgendermaßen:

Veränderung in Prozent = 106,1 / 98,3 * 100 - 100 = 7,9 %

Alternativ können Sie die Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex für Ihren gewünschten Zeitraum mit unserem Rechner berechnen.

Top Inflation

Inflation und Rechnungslegung/ Rechnungswesen

IAS 19 90

International Accounting Standard 19 Leistungen an Arbeitnehmer i.d.F.

13.03.2019

IAS

19 90 i.d.F. 13.03.2019 Leistungen nach...Schätzungen künftiger

Gehaltssteigerungen berücksichtigen Inflation ,

Betriebszugehörigkeit, Beförderungen ...

IAS 36 40

International Accounting Standard 36 Wertminderung von Vermögenswerten

i.d.F. 22.11.2016

IAS

36 40 i.d.F. 22.11.2016 Bewertung des...der künftigen Cashflows und des

Abzinsungssatzes spiegeln stetige Annahmen über die auf die allgemeine Inflation zurückzuführenden Preissteigerungen wider.

Wenn der Abzinsungssatz die Wirkung von Preissteigerungen, die auf die

allgemeine Inflation zurückzuführen sind, einbezieht,

...

IAS 19 96

International Accounting Standard 19 Leistungen an Arbeitnehmer i.d.F.

13.03.2019

IAS

19 96 i.d.F. 13.03.2019 Leistungen nach...Kosten medizinischer

Versorgung sind erwartete Kostentrends für medizinische

Dienstleistungen aufgrund von Inflation oder

spezifischer Anpassungen der ...

IAS 19 78

International Accounting Standard 19 Leistungen an Arbeitnehmer i.d.F.

13.03.2019

IAS

19 78 i.d.F. 13.03.2019 Leistungen nach...Annahmen sind aufeinander

abgestimmt, wenn sie die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen

Faktoren wie Inflation , Lohn- und Gehaltssteigerungen

und ...

IAS 23 9

International Accounting Standard 23 Fremdkapitalkosten i.d.F.

14.03.2019

IAS

23 9 i.d.F. 14.03.2019 Ansatz...Nutzen erwächst und die Kosten

verlässlich bewertet werden können. Wenn ein Unternehmen IAS 29 Rechnungslegung ...

IAS 16 62A

International Accounting Standard 16 Sachanlagen i.d.F. 31.10.2017

IAS

16 62A i.d.F. 31.10.2017...bei Absatzvolumen und -preisen beeinflusst.

Die Preiskomponente der Umsatzerlöse kann durch Inflation beeinflusst werden, was sich nicht ...

IAS 36 53

International Accounting Standard 36 Wertminderung von Vermögenswerten

i.d.F. 22.11.2016

IAS

36 53 i.d.F. 22.11.2016 Bewertung des...diese Preise im Hinblick auf

die Auswirkungen künftiger Preiserhöhungen aufgrund der allgemeinen Inflation und spezieller künftiger ...

IAS 19 29

International Accounting Standard 19 Leistungen an Arbeitnehmer i.d.F.

13.03.2019

IAS

19 29 i.d.F. 13.03.2019 Leistungen nach...in der Vergangenheit stets

die Leistungen für ausgeschiedene Arbeitnehmer erhöht hat, um sie an

die Inflation anzupassen, selbst wenn dazu keine ...

IAS 38 98A

International Accounting Standard 38 Immaterielle Vermögenswerte i.d.F.

29.11.2019

IAS

38 98A i.d.F. 29.11.2019 Immaterielle...Veränderungen bei Absatzvolumen

und -preisen beeinflusst. Die Preiskomponente der Umsatzerlöse kann

durch Inflation beeinflusst werden, was sich nicht auf

...

IAS 19 88

International Accounting Standard 19 Leistungen an Arbeitnehmer i.d.F.

13.03.2019

IAS

19 88 i.d.F. 13.03.2019 Leistungen nach...in der Vergangenheit stets

die Leistungen erhöht hat, beispielsweise um die Auswirkungen der Inflation zu mindern, und nichts darauf ...

IAS 39 AG99F

International Accounting Standard 39 Finanzinstrumente: Ansatz und

Bewertung i.d.F. 15.01.2020

IAS

39 AG99F i.d.F. 15.01.2020 Anhang...als verlässlich bewertbar

betrachtet. (b) Die Inflation ist weder einzeln

...

IAS 39 AG33

International Accounting Standard 39 Finanzinstrumente: Ansatz und

Bewertung i.d.F. 22.09.2016

IAS

39 AG33 i.d.F. 22.09.2016 Anhang A: Leitlinien für die Anwendung

Dieser Anhang ist Bestandteil des...da IAS 21

vorschreibt, dass ...

IFRS 9 B4.3.8

International Financial Reporting Standard 9 Finanzinstrumente

i.d.F. 15.01.2020

Ein solches Derivat wird nicht von seinem Basisinstrument getrennt,

da gemäß IAS 21...Derivat ist eng mit dem

Basisvertrag verbunden, wenn das eingebettete Derivat (i) ein an

die Inflation gekoppelter Index wie z. B. im ...

IAS 29 21

International Accounting Standard 29 Rechnungslegung in

Hochinflationsländern i.d.F. 23.01.2009

IAS

29 21 i.d.F. 23.01.2009 Anpassung des...21 Die Auswirkungen der Inflation werden im Regelfall in ...

IFRIC 7 3

IFRIC 7 i.d.F. 17.12.2008

Berichtszeitraum nicht hochinflationär war, hat das Unternehmen die

Vorschriften von IAS 29 so anzuwenden,...frühesten

Berichtszeitraums, der im Abschluss dargestellt wird, anzupassen,

so dass den Auswirkungen der Inflation ab dem

Zeitpunkt Rechnung getragen ...

IAS 29 27

International Accounting Standard 29 Rechnungslegung in

Hochinflationsländern i.d.F. 23.01.2009

IAS

29 27 i.d.F. 23.01.2009 Anpassung...[1] Hat ein Unternehmen in

einer Periode der Inflation mehr monetäre

Forderungen als ...

Top Inflation

Aktuelles + weitere Infos

Inflation weiter auf dem Rückzug – aber nicht ohne Folgen

Die Inflationsrate in Deutschland hat sich im März 2025 weiter abgeschwächt – laut Statistischem Bundesamt beträgt sie aktuell +2,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit setzt sich der rückläufige Trend der vergangenen Monate fort. Noch im Dezember 2024 lag die Teuerung bei +2,6 %, im Hochsommer 2023 teilweise über +6 %. Doch bedeutet das bereits Entwarnung für Verbraucher, Unternehmen und Märkte?

Inflation auf dem Rückzug – aber spürbar im Alltag

Die aktuellen Zahlen zeigen: Die Inflationsrate ist auf dem niedrigsten Stand seit über zwei Jahren. Gleichzeitig bleibt die sogenannte Kerninflation – also die Teuerung ohne Energie und Lebensmittel – mit +2,6 % weiterhin erhöht. Das deutet auf strukturelle Preisanstiege bei Dienstleistungen und Gütern des täglichen Bedarfs hin.

Auch das ifo Institut bestätigt die Entwicklung: Die ifo-Preiserwartungen sanken im März 2025 auf 14,3 Punkte – der niedrigste Wert seit März 2021. Unternehmen erwarten also deutlich weniger Preissteigerungen in den kommenden Monaten.

Was treibt die Preise noch – und was nicht mehr?

-

Energie wirkt weiterhin preisdämpfend: Heizöl, Strom und Kraftstoffe sind deutlich günstiger als im Vorjahr.

-

Nahrungsmittelpreise steigen dagegen wieder stärker : +3,0 % im März – vor allem Obst, Gemüse, Speiseöle und Molkereiprodukte.

-

Dienstleistungen sind der Haupttreiber der Kerninflation: Besonders stark steigen Versicherungen, Gesundheitsdienstleistungen und Beförderungskosten.

Konsumklima: Stabilisierung auf niedrigem Niveau

Nach einem drastischen Einbruch im Jahr 2022 (GfK-Konsumklima bis zu -30,6 Punkte), zeigt sich das Konsumklima 2024 und 2025 verhaltener – aber stabiler. Konsumentinnen und Konsumenten reagieren laut GfK weiterhin sensibel auf Preissteigerungen, insbesondere bei Lebensmitteln und Genussprodukten.

Konsumverhalten im Wandel:

-

Weniger Ausgaben für Genussmittel

-

Stabiler Konsum bei Reisen und Bekleidung

-

Rückgang bei technischen Konsumgütern

Rentner und Geringverdiener besonders betroffen

Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen, dass Rentnerhaushalte 2023/2024 besonders unter der Energiepreisentwicklung litten. Zwar wurde mobilitätsbedingt etwas kompensiert, dennoch spürten sie die Inflation ähnlich stark wie Erwerbstätige.

Ausblick: Was erwarten die Experten?

-

Das ZEW-Finanzmarkttest Januar 2024 meldet leicht optimistische Konjunkturerwartungen.

-

Die ifo-Konjunkturprognosen rechnen 2025 mit schwachem Wachstum, aber keinem Rückfall in die Rezession.

-

Der Economic Experts Survey (ifo & Schweizer Wirtschaftsinstitut) erwartet weltweit einen langsamen Rückgang der Inflation bis 2026 auf ca. 4,5 %.

Politische Maßnahmen zur Entlastung

Bereits 2022 wurde mit dem „Inflationsausgleichsgesetz“ auf Bundesebene gegengesteuert:

-

Anhebung des Grundfreibetrags

-

Höheres Kindergeld

-

Abschaffung der kalten Progression

Diese Maßnahmen wirken langfristig – doch mit Blick auf die reale Kaufkraft werden zielgerichtete Anpassungen wohl weiterhin nötig bleiben.

Fazit

Die Inflationsrate sinkt – aber das bedeutet nicht, dass die Preissteigerungen nicht mehr spürbar sind. Gerade in den Bereichen Lebensmittel, Dienstleistungen und Versicherungen bleibt die Teuerung für viele Menschen und Unternehmen real. Positive Signale von Seiten der Unternehmen und Institute zeigen jedoch, dass die Inflation langfristig unter Kontrolle gebracht werden kann.

Noch mehr hilfreiche Steuerrechner

Rechtsgrundlagen zum Thema: Inflation

AEAOAEAO Zu § 66 Wohlfahrtspflege:

Steuer-Newsletter

Steuer-Newsletter